Breve biografia

Antonio Galateo nacque a Galatone nel 1448. Suo padre, il notaio Pietro De Ferrariis, era figura di elevata statura morale, discendente da sacerdoti greci dottissimi in filosofia e nelle sacre lettere, provò, senza successo, a contrapporsi alla famiglia degli Orsini, venendo esiliato a Gallipoli e poi ucciso a Copertino in una vicenda poco chiara.

Antonio crebbe presso lo zio materno, Giovanni d’Alessandro, abate di San Nicola di Pergoleto, che lo avviò agli studi classici a Nardò. Risale a questi anni l’interesse di Galateo per gli autori antichi, greci e latini, prima di rivolgersi a discipline scientifiche, che progressivamente assunsero un ruolo primario nella sua vicenda culturale.

Fu ben presto a Napoli, forse tra i quindici e i sedici anni, e forse per indirizzarsi agli studi medici. Presso l’Università di Ferrara acquisì il 3 agosto 1474 il Privilegium in artibus et medicina. Poté quindi inserirsi nella corte aragonese di Napoli e nei circoli culturali partenopei entrando in amicizia con re Ferrante e gli umanisti dell’Accademia Pontaniana: Antonio Panormita, Giovanni Gioviano Pontano, Iacopo Sannazzaro.

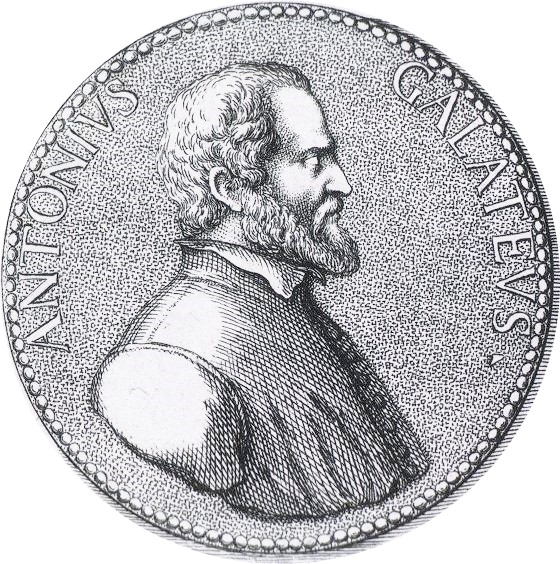

Nel 1470 aderì egli stesso all’Accademia Pontaniana, mutando il cognome De Ferrariis nel più latineggiante Galateo.

Intorno al 1472 si ammalò di gotta, guarendone grazie a un soggiorno presso Gallipoli, accudito dalla madre e dalle quattro sorelle. Conobbe a Napoli Ermolao Barbaro, che nel 1480 gli avrebbe dedicato la prefazione alla versione Fisica di Temistio.

Nel 1478 sposò a Lecce Maria Lubelli, figlia del barone di Sanarica, dalla quale ebbe sei figli: Antonino, Galeno, Nicola, Elisabetta, Lucrezia, Francesca; ebbe pure un figlio naturale, il chierico Cesare Galateo. Con i figli legittimi negli anni Ottanta del Quattrocento risedette nel Salento tra Galatone, Gallipoli e la villetta rurale di Trepuzzi, da cui seguì con apprensione la sorte di Otranto occupata dai Turchi nel 1480, la difesa di Gallipoli contro i Veneziani e la resa di Nardò.

Nel 1491 entrò stabilmente nell’équipe medica della corte aragonese di Napoli, dove re Ferrante e i suoi figli, Alfonso e Federico, ascoltavano con grande considerazione i suoi consigli anche in campo filosofico, letterario, politico, cartografico e geografico.

Con la discesa del re di Francia Carlo VIII si trasferì a Lecce nel 1495. Richiamato per l’ultima volta a Napoli nel 1498 dal nuovo re Federico, gli restò accanto fino alla cacciata e all’esilio a Tours, rientrando definitivamente in Terra d’Otranto nel 1501. Durante il viaggio, che avvenne via mare, il Galateo fu catturato dai pirati a Egnazia e depredato di tutti i codici in suo possesso.

Persa la moglie intorno al 1510, si spostò a Gallipoli presso la figlia Elisabetta, sposata ad Alfonso Orlandino. Qui trascorse anni sereni anche in corrispondenza con vecchi umanisti tra cui il napoletano Pietro Summonte e Belisario Acquaviva duca di Nardò.

Si spense a Lecce nel 1517.

Fu sepolto nella chiesa domenicana di S. Giovanni d’Aymo, antecedente alla odierna settecentesca Chiesa del Rosario, dove il figlio, Galienus Galateus, cancelliere della Universitas lupiensis, aveva fondato, con i fratelli maggiori Antonino e Elisabetta, il beneficio di San Vincenzo con cappella di patronato dei Galateo e tomba di famiglia. Sul Cenotafio erettogli in questa chiesa nel 1788 da Michele Arditi, vi è inciso un epigramma che, secondo la tradizione, Galateo stesso aveva composto sul modello pontaniano.

Qui novit medicas artes et sidera coeli

hac Galateus humo conditus ille iacet

qui mare, qui terras animo concepit et astra

cernite mortales, quam brevis urna tegit.

Colui che studiò la medicina e le stelle del cielo

il Galateo, giace chiuso in questo posto,

colui che capì il cielo, la terra, il paradiso,

guardate, o mortali, quale piccola urna lo accoglie.

Riferimenti bibliografici

Galateo fu autore fecondo e poliedrico: i suoi scritti sono, per lo più, brevi trattati in forma epistolare diretti ad amici, accademici, prelati e uomini di potere, trattatelli sempre pragmatici e lineari, in cui Galateo guarda alla sostanza delle cose. Vi trovano spazio questioni morali come il disprezzo per la gloria, la noia della vita, la nobiltà, l’inutilità delle lettere; argomentazioni pedagogiche legate all’esigenza di una riforma religiosa e morale; nodi politico-sociali, l’impegno civile e un fervente patriottismo; la ricostruzione storica della provincia natia e delle tradizioni del passato; problematiche medico-scientifiche per lenire la sofferenza umana.

Il corpus degli scritti galateani è stato oggetto di una catalogazione curata da Paola Andrioli Nemola nel 1982 (P. Andrioli Nemola, Catalogo delle opere di Antonio De’ Ferrariis, Lecce, Milella, 1982). Questo inventario divide la produzione del Galateo in epistole, in tutto quarantaquattro; scritti non riconducibili al genere epistolare, come epitaffi, trattati, dialoghi ed epigrammi; sette opere perdute, il cui piano editoriale è stato ricostruito attraverso gli studi del ricercatore elvetico Manfred Welti (E. Welti, Il progetto fallito di un’edizione cinquecentesca delle opere complete di Antonio De Ferrariis, detto il Galateo, in «Archivio storico per le provincie napoletane», LXXXIX (1971), pp. 179-191) e infine gli scritti di dubbia paternità o decisamente apocrifi.

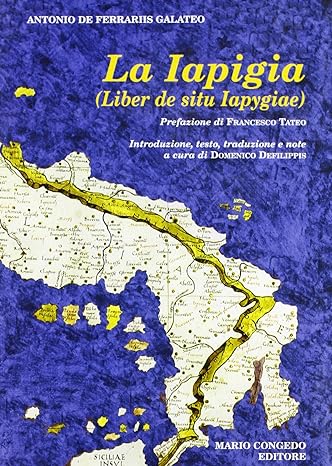

Tra le sue opere il De Situ Iapygiae (1507-1509), il De Educatione (1505), l’Eremita (1496), l’Esposizione del Pater noster (1508), la Callipolis descriptio (1512), la Vituperatio litterarum (1512), il De Podagra et de morbo gallico. La maggior parte delle missive sono state raccolte dall’autore stesso in una vasta silloge autografa, unica certezza filologica, il codice manoscritto Vaticano 7584, il quale però non si presenta come una bella copia, né tanto meno una redazione definitiva degli scritti galateani; infatti, numerose appaiono le integrazioni, le cassature, le sottolineature e le glosse al margine.

La figura del Galateo, dopo le edizioni moderne dell’Epistola illustri viro Belisario Aquevivo: vituperatio litterarum (a cura di Paola Andrioli Nemola, Galatina, Congedo, 1991), del De educazione (texte établi et introduit par Carlo Vecce, traduction française de Pol Tordeur, Leuven, Peeters Press, 1993), del Liber de situ Iapygiae (a cura di Domenico Defilippis, Galatina, Congedo, 2005), dell’Eremita (a cura di Sebastiano Valerio, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010) e di alcune epistole curate da Francesco Tateo, ha registrato un rinnovato interesse da parte della comunità scientifica e degli enti del territorio anche grazie al convegno internazionale Antonio Galateo dalla Iapigia all’Europa (Galatone, Nardò, Gallipoli, Lecce, 15-18 novembre 2017) e al relativo volume degli atti (a cura di Sondra Dall’Oco e Luca Ruggio, Lecce, Milella, 2019) nati in occasione del cinquecentenario della morte dell’umanista Galateo.